120年前の教科書から考える「鑑賞」

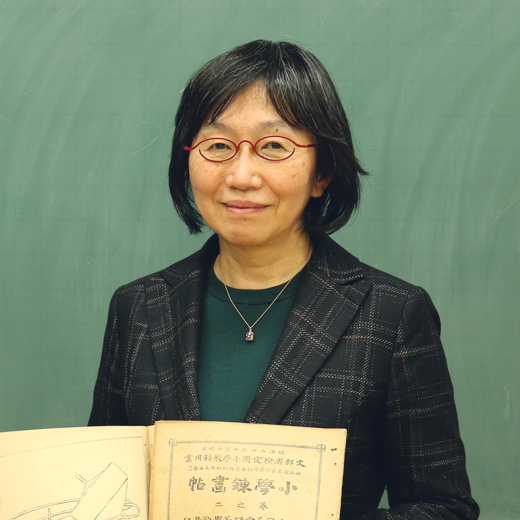

岡山大学 学術研究院 教育学域 赤木里香子さん

岡山大学 学術研究院 教育学域の赤木里香子さんは、美術教育史を専門とされている研究者です。今回は明治時代に実際に使われていた教科書の貴重なコレクションを紹介してもらいながら、日本の近代美術教育の歴史における鑑賞と表現の関係、これからの美術教育に必要と考えられる「キュレーション」についてのお話などを伺いました。

聞き手:蔵多優美/

テキスト:野口明生/

写真:にゃろめけりー

インタビュー実施日:2022.12.17

記事公開日:2023.04.04

漫画が大好きで美術の道へ

漫画が大好きで美術の道へ

─── 赤木さんは鳥取出身で、鳥取大学に進学されているんですね。

赤木:鳥取大学に入学したときは、教育学部中学校教員養成課程の、社会科専攻だったんですよ。

─── そうなんですか?美術教育の方なのでてっきり美術専攻かと思っていました。社会なんですね!

赤木:社会科専攻でのちに自然地理学の研究室に入りましたが、教育学部には免許が複数取れるシステムがあるんですよ。それで美術もやりたいなと思って、入学直後のオリエンテーションのその日に美術専攻の部屋を訪ねて、それからすっかり入り浸ってしまったという…(笑)。当時は漫画やアニメが大好きで、ひらがなで書く「おたく」の第一世代。絵とか漫画が好きという理由だけで「美術の免許も取れたら」くらいの気持ちでした。でも、そこで出会った先生方や先輩、同級生、後輩の学生みんながすごい刺激をくれたと思います。4年間ですっかり美術専攻の学生のようになって、頼まれもしないのに卒業制作展にも出品しました。美術専攻じゃないから必要ない、なんて誰も言わず(笑)、「やるのが当たり前」みたいな感じに受け止めてくださったのも、ありがたかったです。

そのころは、美術教育を志すというより、もっと絵を描いたり美術を学びたい、という気持ちで、大学院修士課程への進学を決めました。横浜国立大学の大学院が比較的新しいと聞いて、先輩に相談したら「そこがいいんじゃないの」と言ってくださった。そこは、絵画の先生が國領經郎(こくりょう・つねろう)[1]先生だったんですよ。

─── ええっ!?國領さんですか、鳥取県立博物館での展示で収蔵作品をお見かけしました。すごいですね!

赤木:私が進学した1年後に定年退官されましたので、國領先生の最後のゼミ生です。國領先生の授業では、「見ること」について自分なりに研究し考えをまとめて発表しなさい、という課題が出て「みるってどういうこと?」と問い直すスタートラインになりました。また、のちに筑波大学に芸術教育学分野の博士課程を立ち上げるために移られる宮脇理(みやわき・おさむ)[2]先生との出会いがありました。宮脇先生の授業を通して「美術教育っておもしろい研究ができるんだな」と思ったのが、この分野に足をつっこんだきっかけです。その時のことは宮脇先生の88歳記念の本『アートエデュケーション思考』に書きました。当時は美術教育を専門とする研究者たちが熱心に活動し始めた、学界の黎明期でした。それと、宮脇先生が横浜美術館「子どものアトリエ」の設立準備に関わっておられて、どのような設備や活動にすべきなのか調査したり検討したりする研究会に院生も参加させていただき、「美術館教育」と呼ばれるものがあることを知りました。「鑑賞教育」が重視されるようになる前のことで、どちらかというと美術館や博物館での教育活動に興味を持ったのが先でした。

─── 赤木さんが鳥取から横浜に行ったのは、転機だったんですね。

赤木:そうかもしれないです。現代美術もよく見る機会が増えましたね。その後、博士課程に興味が湧いて宮脇先生のいる筑波大学に行きました。そのころは美術教育の理念とか哲学の研究がしたいと思っていました。「自然観」という言い方がありますけど、人間は自然をどのように見てきたのか、また「自然を対象にして絵を描く」ということがなぜ起きたのかといった疑問を追ってみたかったんです。人間がものを見ることと、ものを見て描くこと、描かれたものを見ることの関係を捉え直したいと思っていたところに、筑波大学哲学・思想学系でデザイン哲学を研究されていた嶋田厚(しまだ・あつし)[3]先生がゼミで取り上げてくださったのが、ジェームス・J・ギブソンの『生態学的視覚論』。アフォーダンス[4]理論を提唱・提起した学者です。動物である人間は環境をどう見るのかを論じた、その本の中に絵画の知覚についての章があります。「人間は絵画をどのように見るのか」という研究にギブソンも興味があったようです。絵画と訳しましたが、画像と言い換えてもいいし、そこには子どもの絵から写真まで含まれます。人間は画像を作り、それを見て情報を抽出することができる動物であると、ギブソンは指摘しました。画像を作ることやそれを見ることは、美術教育に深く関わります。そこから、美術教育はどのように始まったのか、どうやって研究されてきたのかに興味を持つようになったんです。

赤木:認知心理学や哲学の方向に踏み込む可能性もあったんだけど、そうじゃなくてなぜか美術教育の歴史が面白くなりました。近代日本の美術教育史研究については、これまでも多くの方が取り組んで来られて、現在は金子一夫(かねこ・かずお)[5]先生という第一人者がいらっしゃいます。研究成果の蓄積が確実にあるいっぽうで、未開拓の、すごくいいフィールドがあることも分かってきました。

- [1]砂丘や砂浜を舞台とした情感豊かな絵画作品を数多く描いたことで知られる、日本芸術院会員で日展を中心に活躍した、戦後日本を代表する洋画家(1919~1999年)。(アートアジェンダより引用)

- [2]日本の美術教育研究者。美術科教育学会、大学美術教育学会、日本美術教育連合など美術教育の学術団体の発展に尽力。また、横浜国立大学や筑波大学において美術教育研究にかかわる研究指導体制の充実や解説に尽力した人物。(Wikipediaより引用)

- [3]文明批評家。筑波大学名誉教授。

- [4]環境が動物に対して与える「意味」のこと。アメリカの知覚心理学者ジェームズ・J・ギブソンによる造語であり、生態光学、生態心理学の基底的概念。「与える、提供する」という意味の英語の語「アフォード」から造られた。本筋と関係ないが、聞き手・蔵多は“学習まんが「アフォーダンス」”が好きである。

- [5]美術教育学者。茨城大学名誉教授。個人サイト→http://www2u.biglobe.ne.jp/~kaneko-k/

近代日本の美術教育の始まり

近代日本の美術教育の始まり

近代日本の美術教育

近代日本の美術教育の始まり

近代日本の美術教育の始まり

近代日本の美術教育

の始まり

赤木:私が大学院時代を過ごした頃は、美術史の世界でも、近代日本美術研究がすごく充実してきた時期でした。特に「美術」という言葉が日本で普通に使われるようになったのは、そんなに大昔じゃない、ということが、きちんと論じられるようになったんです。

—— 逆にいうとそれまではそうではなかった?、ということでしょうか。

赤木:「明治美術といえば黒田清輝[6]、それ以外は特になし!」といった感じで…軽く見ていたといいますか。その前の高橋由一についても「西洋の絵をなんとか日本に取り入れようとして悪戦苦闘したんだね…でもまだちゃんとした美術になってないじゃん!」という見方をしていました。それが、ちゃんとした美術って? そういう考え方っていつごろからどうしてできたの?という疑問に向き合う美術史研究が出てきたのが、私が大学院で学び始めた時期です。いわゆる美術の枠組みには入らなくても、絵や画像を描いたり見たりという活動はさまざまな場で行われてきました。日本の学校教育に入ってきたのはどんなものだったのか、通説として言われているようなことはありながらも、深く解明していく余地はまだまだあるはずです。学校の教科として絵や図を描く、英語でドローイングと呼ばれる授業科目は、1860〜70年代に欧米で始まりました。それを真似て、1872年に始まった日本の学校教育にも西洋的な絵を模写させる内容が取り入れられ、外国の絵手本から模写した絵を引用して編集し直し、教科書として印刷したものが地方でもいろいろ出版されたんです。それを手にとり、一生懸命写す、本来は鉛筆を使うんですが身近になければ毛筆も使って…、ということを明治初期の人たちはやっていました。その場合の教科書って、ある意味「鑑賞メディア」なんですよね。

—— 確かにそうですね!

赤木:西洋風の絵を見る媒体がそれしかない時代、鉛筆画教科書の影響力ってすごかったのかもしれません。それが、西洋のものの見方や自然観が入ってきたことと関連するのではないかと思って、博士論文を美術教育史で書こう、ということになったんですよ。

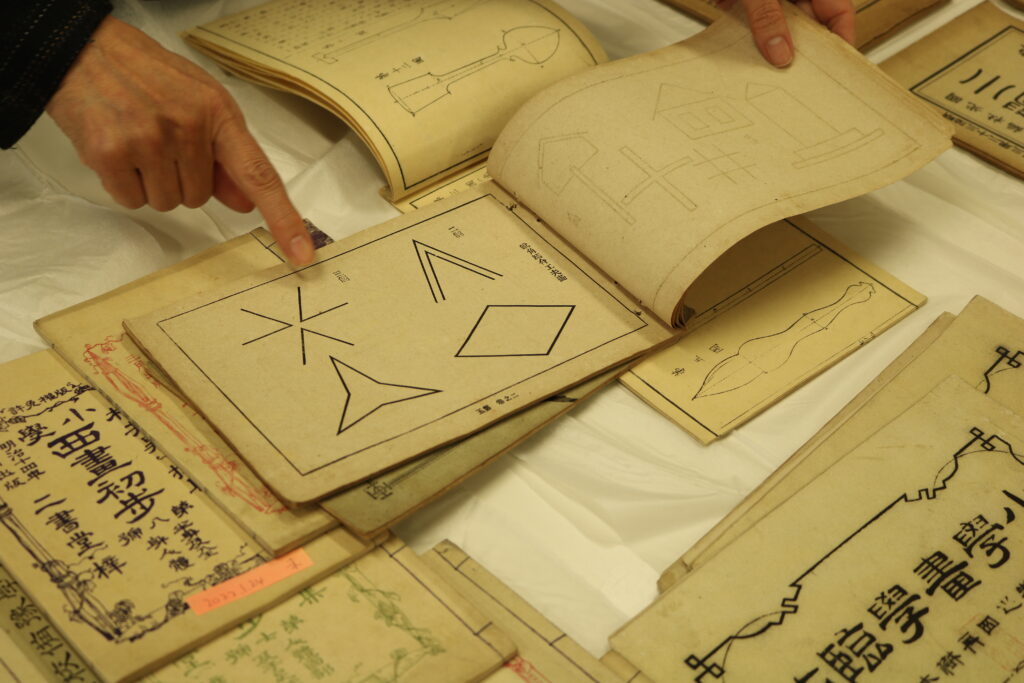

ところで、一番最近の研究なんですけど、ちょっとこれを見ていただけると…。ここにあるのは実物ですが、これらをもとに「近代日本図画手工教科書データベース」をつくりました。検索していただくと、まだまだ不完全ですけど、100タイトル以上の教科書を見ることができます。金子先生と神奈川県立歴史博物館学芸員の角田拓朗(つのだ・たくろう)さんに協力していただいて、公開にこぎつけました。

—— すごーい!

赤木:国定教科書[7]ができる以前は、いろんな人がいろんな教科書を作っていたんですよ。絵を見ても、ある程度は作家性が感じられるものがある。集めたくなりそうで、手を出したらマズい、絶対に買わない買わないってずっと思っていたのに…この15年ぐらいで一気に集めるようになってしまって(笑)。これは明治20年代の半ばぐらいから出版された、毛筆画の教科書です。

—— いわゆるこういうものを見て当時の人たちは…

赤木:はい、これを見て写していました。毛筆で描かれた手本ですけれども、教科書によっては鉛筆で下書きをしてもいいとなっている。鉛筆で描くか毛筆で描くかは、西洋画的な表現をするのか、それとも伝統的な日本画の表現でいくのかという二者択一と結びつけて考えがちですが、結局日本画というのも西洋美術の絵画の考え方を取り入れて明治期につくられた新しい考え方なので、毛筆画教科書は伝統的なものとも言いきれません。なかには、新しい日本画の考え方とかなりリンクしているものや、鉛筆画教科書の影響がわかるものもあります。

- [6]洋画家。明治中期初めて日本に印象派系絵画を移入し、かつ美術教育兼行政家として活躍した。(日本大百科全書(ニッポニカ)より引用)

- [7]学校で使用する教科書および教科用図書の編集・発行を国家が占有する制度。日本では1903年(明治36年)より段階的に採用され、戦後は教科用図書検定制度へ移行した。

明治時代の教科書から見えてくるもの

明治時代の教科書から

明治時代の教科書から見えてくるもの

明治時代の教科書から

見えてくるもの

明治時代の教科書から

見えてくるもの

—— 教科書をつくって、子どもたちもこれを真似る。

赤木:真似る、つまり模写するだけではありませんでした。岡山つながりでいうとこういうのもあったりして。これ読めます?「岡山県尋常師範学校」。小学校の先生を養成する学校で、岡山大学教育学部の前身です。これはその学校から出版された小学校向けの教科書『小学錬画帖』です。そこの図画教師だった松原三五郎(まつばら・さんごろう)が作ったものです。松原は、アメリカから取り入れられた「工夫画」の勉強をして、自分の教科書にも載せているんです。

—— すごーい!この、「二個」「三個」っていうのは…組み合わせですか?

赤木:そうです。二つの線を組み合わせてできる角(かく)。それを二つ組み合わせるとこれができる、三つ組み合わせるとこれもできる。他の組み合わせはあなたが考えてねって。そういうお題が出されて自分で工夫するっていうのが「工夫画」です。

—— 教科書ですもんね。例がこうだよ、というのを提示している。

赤木:松原三五郎は、洋画家としても一生懸命活動して、評価もある程度されました。岡山で初めて洋画塾をつくった人でもあります。その後、大阪でも図画教師をつとめ、洋画塾を開いて多くの画家を育てました。

—— そんな方が教科書をつくっていたんですね。

赤木:画家としても知られているような人が教科書づくりに携わっていた、ということは、もっと注目されてもいいのかな、と思ってます。

—— 当時の子どもたちにとって、最初の絵画がこの教科書に描かれたものということもあり得ますよね。

赤木:そうですね、十分あり得ます。掛軸や屏風、襖絵で見るものとは、また違う味わい方をしたかもしれません。でもこのような多様な教科書が小学生向けに出ていた動きも、明治30年代後半には国定教科書が登場して終わりました。そのころには雑誌などのメディアも発展し、世の中がどんどん新しい美術の考え方を取り入れていく過程で「模写でなく、直接、何かを見て描くことの方が大事だ」「教科書を写すだけの図画教育は実につまらない、子どもに対する押し付けには反対だ」といった意見を持つ人が増えてきます。大正時代には自由画教育運動が始まり、子どもが自分の目で見て自分なりに描くとか、日常生活の主題を描くことがどんどん取り入れられていきます。戦後には見て描くだけじゃなく、想像して描くこと、個性を表現することが大事という方向に変わっていき、今の美術教育の流れにつながっていきます。

昭和も遠くなった今、明治のことはさらにわかりにくいですが、鉛筆画教科書は地方の人々が西洋風の絵に初めて触れるメディアであったはずですし、毛筆画教科書は子どもにとって描くことをぐっと身近にしたでしょう。それはもっと評価されてもいいのに!って思うんだけど(笑)。なので、先ほど紹介した「近代日本図画手工教科書データベース」を使って、その面白さ奥深さを広く伝えようとしているところです。

あと、こちらは小学校図画科児童用教科書って書いてあるんだけど…。

—— この絵は、なんですか!?ハンガー…にかかっているからタオル?

赤木:そうですね、時代的にこれは、手ぬぐいです。昔はトイレって縁側とかの一番端っこにあるのが普通で、そこに石でできた手水鉢の手洗いがあって、手ぬぐい掛けがある。それで手を拭くのが当たり前なわけです。このように図画教科書には、日常で見るものが題材に選ばれる例が増えていったんですよ。「子どもが目にしそうなものを描きましょう」という考え方になっているんですよね。表紙をめくるとちゃんとコンセプトが書いてあります。「児童に適切なる物体」を選んだのは「観察・構想等の力を養わんためなり」と。ただ単にこれを写しなさい、ということではない。

—— 「よく見るでしょう」っていう。

赤木:そう。だから、手ぬぐいかけ(笑)。この時代の図画教科書は「模写のお手本でした」だけでは済まないところもあるんだなということは、中身をしっかり確認するとお分かりいただけると思います。これが最近の私の研究の中心ということで、鑑賞と直接関係ないようで、意外とあるよ、というお話でした。

—— いや、これはすごく関係があることだと思います!これは!

赤木:そうなんです。ああ、ご理解いただけて大変嬉しいです。

「鑑賞」と「表現」の一体化の先を目指して

「鑑賞」と「表現」の

「鑑賞」と「表現」の一体化の先を目指して

「鑑賞」と「表現」の

一体化の先を目指して

「鑑賞」と「表現」の

一体化の先を目指して

—— 私は「見る」ことに対して興味があってこのプロジェクトを始めて、お話を聞く中で「“つくること”と“見ること”はセットだからね」と語ってくださった方々が多かったんです。

赤木:それはもう間違いなく、私もそう思います。

—— お話をお聞きした方の中には、「模写と見ることがすごく関係があると思っている」とおっしゃって、対話型鑑賞の派生でやっておられる方もいますね。

赤木:なるほど、模写をしようと思ったら確実に絵を見ますからね。私は、絵を見ることを通して、今度はまた別の対象をどう見るかを学んでいるんじゃないかと思います。さらに、見ている作品がどんな方法で描かれ作られたのか、なぜ作者はその方法を選んだのかにも興味がわくでしょう。そんなふうに鑑賞することと表現することは深くつながっていて、別個に考えてそのバランスをとるのではなくて、もっと一体化させるような授業づくりが必要だろうと常々考えてます。

—— そうですよね。造形教育を中心にされている美術の先生は結構多い一方で、鑑賞教育が中心です、という先生って案外いらっしゃらないんだなというのが今回の調査でわかりました。

赤木:鑑賞だけを専門に、という人はあんまりおられないと思います、私もそうだけど。学校教育の教科の目標や内容を示している学習指導要領では、図画工作科・美術科の内容を鑑賞と表現という二つの領域として設定しています。ただ、表現についてはよく研究されて時間数も多く配分されてきたのに対して、鑑賞は独立して時間を設けること自体ほとんど行われてこなかったんです。それが変わっていくきっかけは1989年の学習指導要領改訂。鑑賞指導の充実が目指されました。学術論文を検索できるデータベースを遡ると、1990年頃に鑑賞教育について書かれた論文はわずかでしたが、その後2000年頃までにものすごく増えました。1998年の学習指導要領改訂でも鑑賞重視が継続され、しかも「地域の美術館を利用してください」とはっきり言われるようになったのも大きかったと思います。

—— 私、1998年頃は小学校3、4年生だったんですが、担任の先生が図工教師だったこともあり、図工の授業時間が少し多かったんですよね。つくる授業はもちろんありましたが、みる授業、鑑賞の授業もあったように記憶しています。

赤木:そうなんですね。その頃の子どもたちが、新しい美術鑑賞に触れ始めた世代と言っていいと思います。ただ、学校や担当する先生によって違うので「鑑賞の授業を小学校でやりましたか?」と今の学生に聞いても「全然やったことない」という回答もまだあります。話を戻すと、2000年代には、美術教育関係者の間で、鑑賞が重視されてきていると実感できるようになりました。一方で、この風潮に対して「表現を軽視してるんじゃないか」といった批判が出てくることもありました。つまり「表現 vs 鑑賞」の構図ができてしまいそうだったんです。私自身は鑑賞と表現の一体化を大切な課題にしたいと思って、現場の先生と一緒に共同研究に取り組んできました。そのひとつが「鑑賞」と「表現」だけじゃない第三の領域を考えて、図工や美術の授業を組み立てよう、ということ。それが「キュレーション」です。見せるというスタンスを考えながら自分の作品をつくる、あるいは、自分の作品でも誰かの作品でも、それらをどんな場所でどう並べてどんな人にどう見て欲しいのかを考えさせるような実践ができたら…と考えてきました。そういうことを経験すると、子どもたちの美術館や博物館への理解も深まってくるのかな、と。

—— 受け手としてただ見るだけじゃなくて、見たものをどう配置するか、どう見て欲しいかまで考えてみる。

赤木:そうです。だから、時には作品についてあらゆる角度から深く探究する必要も出てくる。作品そのものと向き合うことも大切だけど、作品だけからでは得られない情報、というのもありますよね。それも時には必要なんじゃないかと思うんですよ。対話型鑑賞では「知識はいりません」とか「情報は入れません」とよく言われるけど、鑑賞を深めていこうと思ったら、おのずとその作品についての情報が知りたくなりますよね。どういう人が鑑賞しているのか、いまどういう段階にあるかによっては、作品だけでは得られない情報について対話の中で伝える場合もあってもいいと私は思ってます。

—— 私もそう思ってます。一緒に作品を見る人次第なんですよね。美術に触れるのが初めての子どもだったら見たままを言ってもらうことから始める進行があり得るのですが、これが例えば「私はこの絵を何回も見たぞ」というような人に対して、同じような問いかけ、進め方はできないな、とは思っていて。

赤木:みる、つくる経験をある程度してきた段階で、探究としてのキュレーションの活動を、学校教育の中でもやってもらえたらと思っています。これからの美術教育では大切になるんじゃないかなと。作品を展示してみようとか、学校空間のなかで作品の展示場所をつくろうといった実践事例はすでにあるでしょうが、さらに、表現することと鑑賞することのどちらもがうまく回っていくような仕掛けが作れたらいいなと思っています。

中学生が実践するキュレーション

中学生が実践する

中学生が実践するキュレーション

中学生が実践する

キュレーション

中学生が実践する

キュレーション

—— 赤木さんが鑑賞と表現を一体化していく取り組みをする背景には、意識的に実践しないと、美術教育の現場にはまだまだ落とし込めない、ということがあるのでしょうか。

赤木:現場にもすでに、いろんな取り組みをされている先生がおられると思います。ただ、今の図工や美術の授業時間数を考えると、表現と鑑賞を、少ない時間を取り合う対立するものと見てしまう現実はどうしてもあるのではないかと。鑑賞重視によって表現軽視が起こることを危惧される方は「やっぱりまずは表現ベースでやりたい」という、はっきりした考え方、強い思いをお持ちでしょう。私にもそういうところがあるんです。「表現しなくていいのか? 鑑賞だけでいいのか?」っていう疑問というか、不安というか。「中学校の美術の授業を全部鑑賞にしましょう!」とは、私には絶対に言えません。無理です(笑)。じゃあ表現をベースに授業をつくっていくとして、それをどうやってより豊かにするかを考えたときに、必然的に「鑑賞も入ってくるよね」という考え方になればと思います。「対立的に捉えすぎてたんだな」と、ふと気づくぐらいでいいのかもしれません。

なにも特別なことではなく、学習指導要領にも、ちゃんと「鑑賞と表現を一体的にやりましょう」と書いてあるんですよ。別領域だから別々に、それぞれ独立させて指導しなければと思い込みすぎないで、その二つの領域をいかに組み合わせてひとつの授業にするのか、大きな目的をもった授業づくりに表現と鑑賞がどう関与するのかを考えることができる、もうひとつ別の見方をする必要があるんです。

—— それで、赤木さんは「鑑賞」「表現」以外の「キュレーション」という領域について考えたんですね。

赤木:そうなんです。以前、展示企画の授業をつくろう、ということで、中学校の先生と一緒に、廃校になった小学校をつかって展示する、という企画をやったんですよね。他にも、商店街の夏祭りでブースをつくって、中学生に対話型鑑賞ファシリテーターをしてもらったり。

—— 中学生がファシリテーター!すごいですね。

赤木:このことについて論文を書いたのが2006年なので、随分前のことですけどね。「これからはやっぱりキュレーションの領域をやらなきゃ!」と考えて、実践し始めた時期が2004年〜2005年でした。この活動をする中で、実際に美術館に行って作品を見る、ということをやると、子どもたちの見る姿勢が全然違うんですよ。こういう観点をもっとアピールしなきゃと思ってるんだけど(笑)、上手くできていないな、という反省はあります。

—— でも、こういう活動からこそ、商店街での実践など地域連携にも話が派生するようになるんですよね?

赤木:そうですね。場所とか空間とか、場が持ってる特性を意識するようになりますから。そうすると、場所の活かし方についても考えられるし。自分のやりたい展示はどういう場に向いてるのか、場をどう活かしてどんな展示をするか、お客さんはどういうふうにしてこの場に来るのか、とかそんなことまで考えるようになりますね。見せるという意識を持つだけで随分変わって来るというのは、実践事例を通してはっきりしたことです。

見るものとして、

見るものとして、

そこに引き込まれていくのを許す

見るものとして、

そこに引き込まれていくのを許す

見るものとして、

そこに引き込まれて

いくのを許す

—— これは他の方にも伺っているのですが、赤木さんの現代美術の見方をお聞きしたいです。

赤木:現代美術を見るときに、他のものと区別して特別な見方をしているか、というと、あまりしていないかなとは思いますね。むしろ、どの時代の作品に対しても、なるべくまっさらに「これはなんだろう?」ぐらいのスタンスで見れないものかと。できればそのように見たいと思うんですけど…でも、現代美術ならではのおもしろさ、ってあるのかも。過去の美術の何かを参照して成り立ってるものから、現在の状況にそれぞれの作家なりの文脈をもって臨んでいるものまであって。そういうのに気づいたり理解したいとは思うんですよね。

古い作品っていうのは、そこに残ってること自体に意味があったりする。今回お見せした、この教科書類とかもそうなんだけど、「よくぞここに残ってくれました」みたいなものがあるじゃないですか。それゆえに価値をまとっているところも大きくて。同時代にもっといいものもあったかもしれないと思いながらも、でも今ここにそれがあるっていうことのありがたみ、みたいなものも感じるんですよね。

一方、現代美術はそういうものとはまたちょっと違って。今そこに、現代のものがある。過去になっていない人のまだ出来立てホヤホヤのものがある、という面白さはあるのかな。同じ空気を吸ってる人の作品だという、そういう楽しみ方はあるんじゃないかなと思ってますね。そこにその人なりの時間の積み上げもある。キュレーションということから考えると、見せ方とか、そういう心得をしっかり持っている作家さんのものはやっぱり強いなって思います。キュレーションという視点をしっかり持って、自分自身の作品と、作品と出会う人と、そこで起こることまで考えながら場をつくっていく。展示されるものをつくるだけじゃなく、それが展示される空間に何が起こるかを考える人、それを味わえる人が、増えてほしいなと思いますね。

—— 私自身も赤木さんみたいにまっさらな気持ちで見たいですけど、出来てるのかな…。私自身、現代美術作品を見るのは好きなんですが、どこか少し難しいというか、ただ絵画を見るだけではない、「別の脳の使い方をしないと立ち向かえないぞ」みたいな場面がすごくあるかなと思っていて。

赤木:そういう時って、自分がどう見るかより「そこにあるものをありのままに見るにはどうしたらいいのか」というモードをつくる、という感じですよね。「受け止める力を最大限に広げなきゃ」っていう態度をつくろうとする。まっさらな、っていうのは、なるべく観察ができる状態なのかな、と思います。でも多分、作品そのものが、こちらに向けてすごく強く、引っ張りこもうとする性質を持っていたりすると思うんですよ。ギブソン的にいうとアフォーダンスが存在する。で、見るものとしてそこに引き込まれていくことを許すモードもあっていいと思います。それが可能なのは、作品がそのように人を誘うようなキュレーションをされているんでしょうね。その場でそう見えるように。それを受け入れる、乗ってみる。そんな見方もできるんじゃないかなと思います。

—— 最後の質問です。赤木さんが長年、美術教育を通して地域や教育現場にもたらしているものがきっと何かあると思うんですけど、ご自身ではその辺りどうお考えになっているのかお聞きしたいです。

赤木:そうですねえ…美術教育を通して、地域にある美術と人々がつながるきっかけを増やしていけたらいいなと思います。そうすることで、地域に美術がある状態、美術館や博物館がある状態を維持できれば。なんとかそれが定着して、価値が共有されるといいと思います。私は今、本四高速という高速道路や瀬戸内海にかかっている橋を管理している会社がメセナとしてサポートしている「せとうち美術館ネットワーク[8]」にアドバイザーとして参加させてもらっています。地域にある美術館同士がお互いどういう特色を持っているのか、集客の努力や教育普及をどうやっているかなどについて、情報交換できる場として意義があると考えています。地域の中に美術と出会える場所がある。それは美術館に限らず、学校でも、もしかすると、地域のひとりひとりのおうちの中でもいいのかもしれないけど…それらが開かれた場のようなものになっていくといいなと思います。それと、昔から都市と地域っていう差異はあり続けてきたけれど、都市「だけ」で成り立ってないことのほうが多いと思うんですよ。都市の持ってる機能がうまく働くためには、地域と繋がっていないとやっていけないんじゃないでしょうか。それがむしろ歴史的にも当たり前のことだと思います。

—— そうですね。

赤木:中央から見た地域の、さらにその周辺、もっと田舎と思われているところと、中核的なところが繋がらないといけないだろうと思うし、かつてはそれができていたと思います。そしてそれは復活できるんじゃないかな、とも。今ものすごい辺境と思われているところでも、歴史を遡ってみると自然の中で得られるいろいろな材料を生かして特色あるものをつくる技術を持っていたり、経済的にかなり潤っていた時代もあったのではないでしょうか。そういうことと、現代のアート的なものが結びつく可能性は、まだあるのかなと思ってます。そのとき、地域に新しい価値…新しいというか…これまであったはずの価値がもう一回意味を持つというか、更新される。そういうことであってほしい。中央にあるアートが小出しにされて一方的に地域に植え付けられるのとは違うものであってほしいですね。いろんな人が出入りして、結びついていくことで地域の中で生まれるものがあったらいいなと思います。

- [8]本州四国連絡高速道路株式会社(JB本四高速)による事業。瀬戸内地域の文化芸術施設のネットワーク化、地域の交流促進と活性化、こどもの美術鑑賞教育の普及を図ることを目的としている。