子どもたちの言葉が聞ける大人を増やしたい

鳥取県立博物館美術振興課

佐藤真菜さん(右)外村文さん(中)赤井あずみさん(左)

鳥取県立博物館で教育普及担当を務める専門員の佐藤真菜さんと外村文さん、主任学芸員の赤井あずみさん。美術振興課のスタッフとして、2025年春に開館する鳥取県立美術館の準備も進めているお三方に、ポジションの垣根を越えたプログラムの実践や美術館の教育普及活動として掲げる美術ラーニングセンター機能「アート・ラーニング・ラボ(A.L.L.)」についてお話を聞きました。

聞き手:蔵多優美/

テキスト・写真:木谷あかり

インタビュー実施日:2022.12.20

記事公開日:2023.05.19

立ち位置を越えて考える

立ち位置を越えて考える

─── まず、鳥取県立博物館美術振興課としての取り組みについてお伺いする前に、それぞれ自己紹介といいますか、現在までの経緯など聞かせていただければと思います。

佐藤:私は中学校の美術科教員を20年した後、鳥取県教育センター[1]の研修企画課や教育相談課の指導主事と美術科の指導主事を兼任していました。その後、博物館に異動となり、美術教育普及担当として勤務して今年で13年になります。

外村:私は約10年間中学校の美術科教員をしていて、佐藤さんと同じように、鳥取県教育センターの教育企画研修課の指導主事を6年務めた後で博物館に異動しました。今は3年目です。

赤井:私は2002年から2008年まで博物館に勤務していて、その後一旦退職し、東京、名古屋でアート関係の仕事に従事していましたが、2013年から再び博物館に戻り、今に至ります。

佐藤:もうそんなに経つんだね。結構びっくりした(笑)。

赤井:そう、もう10年経ちました。私は近現代美術を担当する学芸員なので美術教育については専門ではありません。業務としても教育普及は担当していないんですけど、現代美術を担当しているということで、今ここにいるのかな、という感じです(笑)。

一同:ははは(笑)。

佐藤:でも、なんていうか赤井さん独自の普及に対する考え方があるよね。

赤井:現代美術自体が図画工作からの美術とは少し違うというか、造形的なことだけではないので、鑑賞という意味では、少なくとも私が小中高で習っていたような美術とは勝手が異なります。そういう意味ではどうしても普及的な活動が重要になるので、教育担当という肩書きではないけれど、それに関わらざるを得ない部分があると思います。

佐藤:うちの美術振興課は学芸員・専門員がみんな前向きで、それぞれの立ち位置から教育普及に取り組んでいると思っています。

赤井:公民館や学校に出向くようなアウトリーチ[2]活動は教育普及チームにお願いしていますが、展覧会に付随する教育普及活動やプログラムについては、私たち学芸員も一緒に考えているんです。

佐藤:小学生の来場対応をする時でも「それは教育普及の仕事だな」と割り切るのではなく、学芸員・専門員がそれぞれの考え方でアプローチしていくのはすごく良いところだと思います。

- [1]鳥取県が設置する教育に関する研究及び教育関係職員の研修を行う機関。https://www.pref.tottori.lg.jp/kyoikucenter/

- [2]「手を伸ばすこと」を意味する英語から派生した言葉で、公的機関や文化施設などによる地域への出張サービスのことを指す。

毎週土曜はアートの日!

毎週土曜はアートの日!

—— それこそ、鳥取県立博物館のウェブサイトには美術振興課の取り組みとして「“これから”のための美術部門教育普及事業の“これまで”」という実践紹介が掲載されていますよね。そちらを拝見すると、特に「毎週土曜はアートの日!」という活動に力を入れている印象があります。この活動が始まった経緯というか、今の活動形態になるまでの裏話などあればお聞きしてみたいです。

佐藤:鳥取県立博物館は昭和47年に開館された総合博物館で、今年で開館50周年を迎えます。その記念誌を作成するために、これまでどのような教育普及活動が行われていたか、現在、記録を調査している最中です。まだ全貌は把握していないのですが、自然・人文部門では親子向けの講座を当初より行っていたのに対し、美術部門では特定の作家のフィルムを4日間ぐらい連続でシアター上映するような企画があったり、外部講師を呼んで講演会をおこなっていたり…という活動は開館当初から実施されていたようです。開館後約10年経った頃に「子どもの発達と美術」という講座が開催されていた記録が残っており、この頃から子どもや親子を意識したプログラムを実施しています。

そんな前提がありつつ、「”これから”のための美術部門教育普及の”これまで”」に載せていたような動きは、私の前任者の時から始まっていました。最初の頃は「サタデーアートフィーバー」というキャッチコピーも使っていました。

赤井:学芸員がレクチャーする「学芸員講座」や展覧会に関係したワークショップも実施してきました。基本的には企画展の関連事業というかたちで2005年にはアメリカ現代美術展にあわせて現地から作家を呼んでステンシルのワークショップをしたこともあります。また、「つくりあそびズム!」というアーティストを招聘したワークショップ・プログラムも2003年から始まり、博物館の庭の中に小屋を建てて秘密基地を作ったこともありました。

この土曜日の活動の背景からお話しますね。今回新設される鳥取県立美術館の前にも、鳥取市桂見に美術館を設立する計画がありましたが、その凍結[3]に伴って教育委員会にあった「美術館整備調査室」が解散して学芸員が県立博物館に異動し、元々あった学芸課美術係から「美術振興課」となりました。「美術を振興させる」というのがミッションにあるので、そこからさらに普及的な活動に力を入れるようになったと記憶しています。

—— そういった流れがあったんですね。そこから佐藤さんが着任されて、赤井さんも戻ってこられて、外村さんも。そして、「毎週土曜はアートの日!」が活発になる、と。

赤井:私は美術振興課ができた2002年から在籍していますが、アーティストを呼んでワークショップを開催するという取り組みも、定期的に実施されるようになりました。「毎週土曜はアートの日!」は2008年から始まりましたが、これは固定客を増やすというか「土曜に来れば美術に関する何かに触れられる、参加できる」ことを定着させたかったんですよね。プログラムは、誰でも気軽に参加できるものから、申込制で力を入れたものまで幅広い内容でした。

佐藤:そして、その流れを知らない私が専門員として着任して、軽めのプログラムを徐々に排除していったんですよ(笑)。最初は1人体制でごはんを食べる余裕もありませんでしたが、学芸員の三浦さんがすごく理解のある方で、一緒に手伝ってくださいました。その後、何年か経って専門員の山本さんが着任し2人体制になってからは、もっと教育普及プログラムにしっかり集中できるようになりました。続けていく中で大変なこともあったけど、前任者が始めたこの取り組みを大事にしたいという想いがあって、今がありますね。

前任者がギャラリートーク、学芸員講座、アートシアター、ワークショップ、トークセッションの5つにジャンル分けしてくれていて、その中でも県外から誰かを招聘するようなイベントは特別感がでるように「スペシャル」と銘打って、14年ぐらい続けています。

- [3]詳しい過去の経緯はこちらから。https://www.pref.tottori.lg.jp/284791.htm

常に本気でおもしろく、対等な立場を意識する

常に本気でおもしろく、

常に本気でおもしろく、対等な立場を意識する

常に本気でおもしろく、

対等な立場を意識する

常に本気でおもしろく、

対等な立場を意識する

—— 教育普及活動として、先ほどのお話に出ていなかった箇所でいうと、対話による鑑賞のツアーが教員研修や県庁職員研修など、一般的に解放されていたり、「ミュージアムサロン」[4]のような活動を事業として実施しているのは、今までにない変化なのかな、という印象があります。そのあたりは、それぞれの担当の色が濃く出てきた感じでしょうか?

赤井:まず「ミュージアムサロン」は「美術館について考え続けるプログラム」の一環として、県立美術館構想が立ち上がった頃、2016年に始めたトーク・シリーズです。美術の普及というより美術館の普及活動と言うほうが正しいかもしれません。美術館について考えたり話したりする場をつくるという趣旨で、県内各地でこれまでに15回開催しました。

佐藤:取り組みでいうと、学芸員・専門員の人数も増えて、子どもたちにいいものに出会って欲しいから、しっかりした活動がどんどんやりたくなってくるんですよ。鳥取には県立美術館がないし、子ども向けの展覧会も少ないから、とにかくいい体験をさせたい。そういった考えがあるので、自分が県外の美術館やイベントに出かけたり研修に参加する時は、必ず何かゲットして帰るようにしています。手ぶらで帰ったことはないです。

—— 佐藤さん自身の「これはゲットせねば!」という意識は、どういった行動に繋がってますか。

佐藤:行った先々で挨拶をしたり、名刺を配って自分たちの活動を伝えて。とにかく子どもが面白いものと出会うことだけ考えて動いていました。そうやって動いている時に外村さんが専門員として着任して、教育普及担当が3人になった。今は元・美術教員メンバーで走っています。

外村:うん。毎日走っている感じですね(笑)。

佐藤:やり始めたらみんな本気だから(笑)。

—— 佐藤さんと外村さんは教育普及チームで動いておられますが、学校の美術教員時代との違いというか、「博物館の専門員」という現場ではない立ち位置からの視点で、何か思うことがあればお聞きしたいです。

外村:佐藤さんが「本気でいろんなことやる」と言われたみたいに、本当に面白いと思ったことをゼロから作っていったり、考えたりできるところがいいな、と思いました。ライブみたいに毎日いろんなことが起こって、そこに向かって必死に考えて動いているから、いいものができるんだろうなって。そういう「取り組む姿勢」がすごく面白いなって思います。学校の教員って、どうしても教える立場からの見方をしてきがちだったんですけど、今はスタンス的に対等というか、どんな年齢の方に対しても同じ目線、同じ立ち位置で接することができるというか。最初ここに来た時は「子どもと大人で対応を変えなきゃ」ぐらいの気持ちだったんですけど、本当に対等な立場で人と向き合ったり、話をしたり、そういうところが博物館や美術館の魅力なのかもしれない、とすごく感じました。

佐藤:私は教員時代に「捨てられない作品をつくらせるにはどうしたらいいか」ということをよく考えていました。美術の授業で作品を作ると、その工程は楽しんでくれるんだけど、いざ完成してみると、学期末になっても持って帰らない子が多いんです。つくっている時に気づきがあったり、それで養われる力もあるから、子どもにとって意味がないとは言わないけれども。自ら持って帰りたいと思えるような作品をつくるにはどうしたらいいんだろう、ってずっと考えていたんです。それで、ポスター制作の授業をした時にまずは生徒に貼りたいと思う場所を考えてもらうことにしました。「先生が良い作品を選んで貼ります」ではなくて、貼りたい場所が決まったら、ポスターを使ってどんなことを訴えたらいいのか考えたり、貼りに行くために外部と交渉するような内容にしたんです。「駅に貼りたい」と思っても、無許可で貼ると犯罪になりますよね。だから「貼らせてください」って自分たちで交渉に行ってもらうような、社会とつながるような美術がいいんじゃないかって。あとは、教育センターの指導主事になって「大きい枠組み」が見えたのがすごく良かったと思います。

—— 大きい枠組み?

佐藤:教員時代は「学習指導要領って何のことですか?」みたいな状態だったんですが、立場が変わって指導要領を読み込んで、教科書の改訂にも2回ぐらい立ち会えたので、すごく勉強になりました。指導主事になって「文部科学省の人たちは、こんな考え方で学校現場に下ろしてきたんだね」ということを知る機会が増えたこともありますが、日本の美術教育についての考え方ってこんなふうに変化してきて、今はこんな動きなんだなっていうのがわかったんです。そんな経験を経て、今、博物館の教育普及担当として「教員臭や学校臭をいかに消すか」ということを考えています。学校経験が長かったので、無意識的に教員臭が出る時があるんです。目的を持ってこの場所に来る人たちは、きっとそれぞれがいろんな想いを持っていて、「学校は苦手だけど美術館にいると和む」みたいなタイプの人もいると思うんです。だから「サードプレイス」というか「学校とは別の空気をいかに吸えるか」を考えた時に、教員臭を出さないように気をつけています。

- [4]美術館オープンを見据え、地域における文化活動や未来の美術館のあり方について自由に語り、考える場として開始したプロジェクト。鳥取県内でクリエイティヴな活動を行うキーパーソンをゲストに迎え定期開催をしている。https://tottori-moa.jp/initiative/project/museum-salon/

一方的に提案するより、みんなで一緒に考えたい

一方的に提案するより、

一方的に提案するより、みんなで一緒に考えたい

一方的に提案するより、

みんなで一緒に考えたい

一方的に提案するより、

みんなで

一緒に考えたい

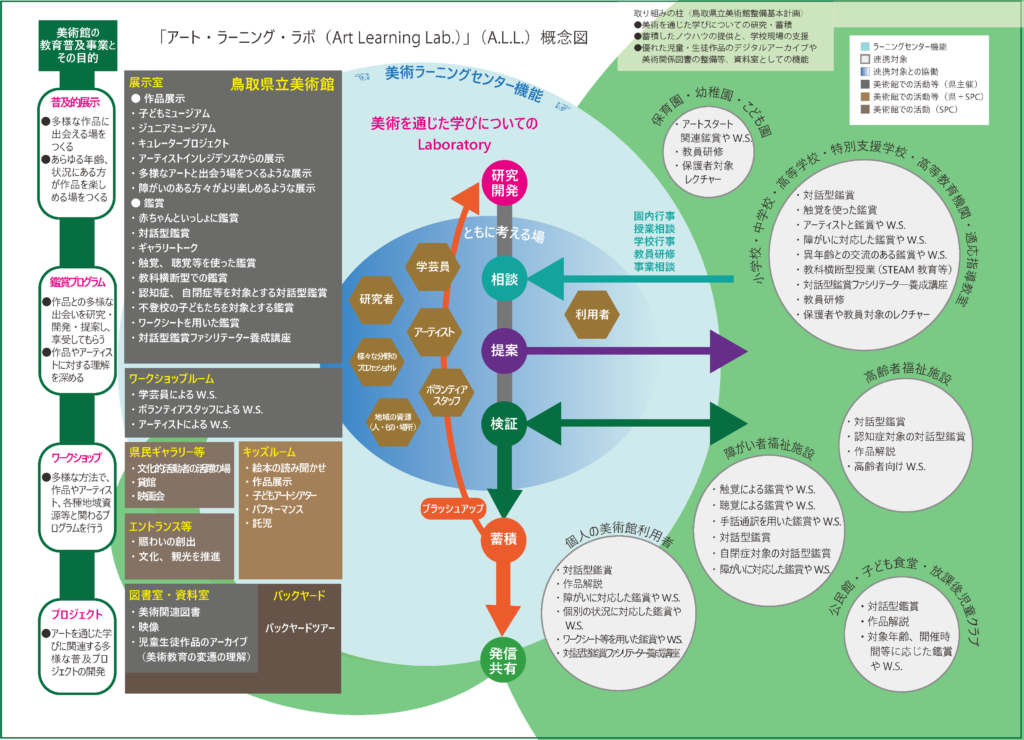

—— 今回のインタビュープロジェクトを始めたきっかけの一つに、A.L.L.の構想の中にある「対話型鑑賞」がどのように展開するんだろうか、というのがあったんです。ウェブサイトで掲載されている概念図が公開される前は、「小学生を対象にしたプログラム」というぐらいしか決まっていない印象があり、「じゃあ他の世代はどう包括するんだろう?」と気になり、そもそもの「鑑賞教育」はどうなっているんだろうか、という興味で調査研究をしているんです。1年かけてプロジェクトを進めていくうちに、A.L.L.の概念図が公開されたりブリロボックスの購入が話題になったり、県立美術館としていろんな動きがあったように思います。それぞれの鑑賞の価値観や普及の観点でのお話を伺えたら、ですが改めて、まずはA.L.L.の概念についてお聞きしたいです。

佐藤:ウェブサイトに掲載されている図は、ここからいろいろやっていこうというもので、まだ完成形ではないんですよね。私がこの中で一番シンプルに考えていたのは、美術館や博物館の美術振興課が提案してやるだけじゃなくて、「みんなで一緒に考えたい」ということなんです。

—— 「共に考える場」ですね。

佐藤:アーティストと何かをつくるにしても、専門的に研究や実践をやっている人たちを呼ぶにしても「なんでも一緒に考えていく」というスタンスで、一方的に提供するだけじゃないよ、というのは絶対に外せなかったので、矢印が行き来するような図になっているんです。それを積み重ねていって、発信したり共有したりして、さらにいいものを作っていくみたいな、スパイラルで上昇していくイメージで作りました。これまでは、活動の中で学校とのやりとりがすごく意味を持つ場合もあれば、本当に提供するだけ、使われるだけ…みたいなこともあったので。その日限りで終わってしまうような連携の仕方は、本当の意味で連携とは言えないんじゃないかと思うんです。なので、この図に至るまでたくさんのパターンを考えましたが、この双方向の矢印だけはずっと変わっていません。みんなの意見を聞きつつ、矢印の本数が減ったり整理されてきたりしているので、ここから変化する可能性も十分あります。

—— 美術振興課全員で意見を出しながらこの図ができたと思いますが、外村さんのお考えはいかがでしょうか?

外村:そうですね。真ん中のこのサイクル(「相談、提案、検証」のサイクル)をどうわかりやすく示すか…とか、結構みんなで悩んだよね。

佐藤:みんなでホワイトボードにぐちゃぐちゃ書いて、毎日話してたような時期があったもんなあ。スマホで写真を撮って、はい次の日!みたいな。

外村:そうそう、あの時ね。ちょっとずつ良くしていって、今のは多分10枚目ぐらい…もっとあるかな。

小さな県だからこそ、大事にしたいこと

小さな県だからこそ、

小さな県だからこそ、大事にしたいこと

小さな県だからこそ、

大事にしたいこと

小さな県だからこそ、

大事にしたいこと

—— ここ10〜20年の間に「教育普及」という言葉が盛んになってきている印象があります。、鳥取県はおそらくそれに縛られないというか、県立美術館自体がポジション関係なく教育普及をやっていくスタンスだと思うので、地域連携的なかたちで県民や研究者、アーティストが絡んでいくのかな、と期待しています。赤井さんは一度県外に出ておられますが、鳥取という地方でやっていくことに対して感じる可能性や、意識していることはありますか?

赤井:県立美術館だから、市立のような関わり方は難しいだろうなとは思います。有名なところだと「アーツ前橋」[5]とか、コミュニティに根ざした施設は市立の方が強いんですよね。なので、市役所と県庁の違いをみてもわかるように「県立として」という部分が大変だと思います。例えば、美術に触れる機会を提供する、と言っても物理的な距離によってどうしても不平等が生じたりしますよね。

先ほど「ポジション関係なく」という話がありましたが、学芸員と教育普及担当の間にも壁はあるっていうか、一応違うんですよ。

佐藤:意識はあるよね。

赤井:お互いの守備範囲みたいなのはありつつ一緒にやらなきゃいけないプログラムをつくるような感じなので、すべてを一緒にやっているわけではないんです。

佐藤:立ち位置や判断も違うもんね。

赤井:そうそう。お互い違う視点があるのを認識した上で、話し合って決める感じですね。

佐藤:うちの強みはそこだと思います。たとえば私が「これ絶対おもしろいからやりたいんだけど、どう思う?」って赤井さんに聞いた時に、自分と全く違う視点で「それってちょっと違うんじゃない?」みたいに意見をもらえる。学芸員や教育普及担当でそれぞれに視点があるから、それがいいなって思うんです。

赤井:私たち学芸員は子どもの発達段階とかは専門外だから、「この展示は小学生向けにしたらいいのかな?」「高校生でも大丈夫かな?」みたいなことを相談しています。まったく別々にするんじゃなくて、学校を巻き込む時は必ず一緒にやるし、お互いの専門性みたいなものがあった上でやる、という感じ。

佐藤:そこで意見が違っても、決裂することはないんですよ。

赤井:意見をしたりアドバイスをもらったりするけれど、最終的な落としどころというか、責任をとるのはそれぞれの担当なので、そこははっきりしていると思います。

—— なるほど。

佐藤:これが全部「いいですね」ってならない方がいいと思うんですよ。そこで意見が対立したり、持ってない視点をおしえてもらえるのがありがたい、というか。

赤井:「じゃあどうしようか」って、より頭を使う。みんな「いいものを作ろう」って思ってるから。「とりあえずやってみれば?」みたいな時もあるんですけど(笑)。

一同:ははは(笑)。

赤井:「教員出身者が教育普及事業を担当している」っていうのが、鳥取県立博物館の特徴のひとつなのかな。そういう人がいるところもあるし、いないところもあるから。

佐藤:やっぱり他館の例とか聞くと、教員が入っても2、3年で現場に戻るっていうか、ちょっと勉強しに来ましたみたいな感じで帰っちゃうところが多いみたいだけど、うちはガッツリ関わらせてもらえるんですよね。

赤井:子どもたちの現状だったり、先生たちの置かれている環境だったり、みんな現場をよく知っていて情報をたくさん持っているから、それはめちゃくちゃ参考になると思います。教育普及プログラムを企画しても「小学校が来てくれない」というような他館の話も聞くんですが、学校の状況を知らないでプログラムを作っても、やっぱり来れないじゃないですか。当たり前のことだけど、学校とのコネクションという面ではすごくアドバンテージがあると思います。

佐藤:現場の先生たちは本当にゼーゼー言いながら働いているんです。長期休みの前に倒れそうになる…みたいなバタバタ具合を知っているから、双方向でやりとりをしながら普及活動をやっていきたいんだけど、忙しい先生たちのことは絶対に忘れたらいけないと思っています。だから「美術や図工の授業に美術館が新しい風を入れてあげるよ」って提供するだけじゃなくて、「お忙しいと思うので持っていきましょうか」「終わったら取りに行きますよ」と声かけをするようにしています。

外村:こちらから動きますよね。

赤井:多分、「相談」っていう矢印がメインになってくると思います。学校だけじゃなくて地域の福祉施設とかでも、相談して一緒に考える。そこから状況を踏まえて「じゃあこういうことやりましょう」と提案してみたり。今はまだ全部できているわけじゃないけど、部分的には達成できていると思うんです。それらをまとめて概念図みたいな枠組みを出したり、A.L.L.という組織を作りました、って公表したりすることで、「美術館とはどんな場所、どんな施設なのか」ということが周知される。

目に見えるかたちで出すっていうのはこれから活動していく上で大事なことだと思います。

佐藤:今でも、教育現場の先生たちが「授業の教材をつくったけど、何か面白さが足りないんです」って相談しに来てくださるんですよ。鳥取みたいな小さい県だからこそ、そういう部分は大事にしたい。美術館がどんなに華々しい感じになったとしても、そうやって駆け込んでもらえる場所だということは、忘れちゃいけないんじゃないかなって思います。

赤井:教育現場と連携することによって、社会的な重要性も高まりますよね。前衛的なことを提案したりもできるし(笑)。教育の現場に手や足や首を突っ込むって、際どいことで、責任が伴うことだと感じています。だから本当に、美術館の存在で何かを変えることができるかもしれないとも思っています。

—— うんうん。確かに。

佐藤:学校が抱える本当の困り感に寄り添うことと、前衛的で新しいことを放り込むことって、バランスの取り方が難しいよね。それを間違えると、学校はもう全然関係ない場所だって思うし、あんまり寄り添いすぎると新しいものが生まれないんです。

外村:ちなみに、県立博物館でも先生たちの研修をしているんです。引率で来ることは多いけど、先生自身が実際に体験する機会ってあんまりないですよね。だから研修で自ら体験してみたり、何かに触れてみたりすることで「視野が広がって面白い」という感想をいただくこともあります。

佐藤:多分、短時間の研修の中で、自分自身の変化がわかる体験をしているんだと思う。

赤井:そういう体験は、大人にも大事だと思う。

- [5]アーツ前橋は、群馬県前橋市の中心市街地にある公立美術館。https://www.artsmaebashi.jp/

作品の前で立ち止まれる子どもをつくりたい

作品の前で立ち止まれる

作品の前で立ち止まれる子どもをつくりたい

作品の前で立ち止まれる

子どもをつくりたい

作品の前で立ち止まれる

子どもをつくりたい

—— A.L.L.の概念のひとつに「アートスタートとしての対話型鑑賞」が挙げられていて、個人的には「鳥取県なりの対話型鑑賞を実施していくのかな」と思っています。県立博物館では現在、対話型鑑賞のファシリテーター養成講座をやっていますし、今後は小学生から大人まで幅広く対話型鑑賞の実践をおこなっていくことになるように捉えているのですが、対話型鑑賞を美術館でやっていく姿勢や想いについてお聞きしたいです。

佐藤:そうですね。「ミュージアム・スタート・プログラム」って、実は対話型鑑賞をするための場所じゃないんですよ。まずは作品と出会ってもらって、その学校の規模や状況に合わせていろんな鑑賞体験ができる場にする、という捉え方がひとつ。対話型鑑賞自体は、日本の中でも流派があると思うんですよ。それに沿ってファシリテーターのプロを育てるというよりも「子どもの話が聞ける大人をつくる」というのが目標なんです。そういう意味では“対話鑑賞”と言う方が良いかも知れませんね。大人が子どもの話を聞く、そのきっかけになるのが作品だと思っていて、もうひとつは「学校の中に対話鑑賞を入れる」という動きをつくろう、と計画しているんです。バスで招待するのは小学生ですが、小・中学校で先生たちが対話を通した鑑賞をすることによって、子どもたちの言葉を聞くことのできる大人が増える。それによって、生徒同士の関係だったり、教師と生徒の関係だったり、そういうコミュニケーションが生まれる中で、いろいろな関係性ができていったり、それを続けることで思考力が上がったり…みたいなことを、狙いとして考えています。本物と出会う場所をつくって、できれば一度きりじゃなく、繰り返し美術館に行きたいと思えるような楽しい体験をしてもらう。それが対話鑑賞とは限らないので、他の鑑賞の仕方も同じように大事にしながらやっていく。作品の前で立ち止まれる子どもをつくりたいですね。

—— 今は4年生がメインになっていると思うんですけど、中学生から大人を対象にしたプログラムの計画などもあるんでしょうか?

佐藤:そうですね。小学生の頃にバス招待で来てくれた子が中学2年生ぐらいになった時にもう1回呼べたらいいな、っていう妄想はあります。高校生や大学生だと、ファシリテーションやキュレーションみたいなプログラムで美術館に関わってもらうこともできるので、それぞれの関わり方に合わせてプログラムやバスを準備したり、ミュージアムバスとは別の方法も考えています。

—— 「対話型鑑賞」「鑑賞教育」という言葉が流行っているように感じていて。ただ、鑑賞方法はいろいろな方法があり、対話ではなく立ち止まってみたり、ワークショップで作品を実際に触れる・みたりする、というものを鑑賞プログラムとして実施されているところもありますよね。このような多様な鑑賞方法を県立美術館としてはすべて網羅されている、もしくはしていくのでしょうか?

佐藤:網羅できてるかどうかわからないけど、その時に必要とされる方法で、あまり限定しないでやっている感じです。

赤井:実施したワークショップやプログラムを紹介したり、鑑賞の補助的な役割として素材や技法を紹介したり、いろいろやっていますね。鑑賞からは少し逸れるんですが、私は作家と一緒に仕事をすることが多いので、そういう機会を大事にしているというか、教育とは少し違うけれど、作家の話を実際に聞いたり触れたりするのはすごく良い体験になると思います。

佐藤:だから「アーティストとつくろう!」では、できるだけ教員経験のある作家さんを呼ばないようにしているんです。

—— 教育現場の人じゃなくて、ザ・アーティストっていう感じの。

佐藤:そうそう。かなり特徴があれば呼ぶんですけど、先生と兼務されている方はできるだけ外しています。話が下手だろうがなんだろうが、違和感あるぐらいの方がいいんじゃないかと思って。

赤井:やっぱり、そういう体験って忘れないような気がします。その場に立った時の空気感というか、別のワークショップで学校行った時に、前の年に来た子どもたちが博物館での体験をすごく覚えていてくれて「ああ、こんなに残るんだなあ」と思いました。

—— 最後に、今後必要とされる鑑賞教育や美術教育のあり方や、鳥取県立美術館として「こういうアプローチでやっていきたいんだ」というお話があればお聞きしたいです。

赤井:いつでも「今、必要とされるもの」を考えているので、県立美術館開館までの動きを進めていくにあたって、今日喋ったことが全部、今後の話になると思います。

佐藤:そうですね。新しく始めるっていうよりは、つないでいくこと。

あとは、圧倒的に設備が変わります。県立美術館には、ワークショップルームやキッズスペースが常設されるんです。

外村:ハード面が大きく変わるから、そこに合わせて更新することになるだろうし。

佐藤:でも多分、基本は変わらないと思うけどね。A.L.L.は研究室なので、そういう意味ではいろんな事例をつくって、皆さんと共有していけたらいいなと思っています。すぐに解決できない問題があっても、それをどんなかたちで美術館の中に取り入れて提供していくのか。難しいけど、すごく大事な課題だと思います。